東洋大学京北中学校

中学 理数講演会を行いました

1月11日(土)、本校アリーナにおいて中学 理数講演会を行いました。

今回講師としてお話しいただいたのは、国立天文台ハワイ観測所所長の宮崎聡先生です。

宮崎先生は、国立天文台が有するすばる望遠鏡を用いて天文学の研究を行っておられます。現在は、TMT(Thirty Meter Telescope)の計画に携わられるとともに、天文の分野において最先端の研究をなされています。また、本校の理数教育プログラムとして9月に実施した高校生対象の「アカデミックフィールドワークin Hawaii」においても宮崎先生より参加者たちにお話をしていただいています。

今日は、「星と星の間には何が見えるか?」、「なぜハワイの天文台で研究を行っているのか?」の2つをテーマに、ハワイの天文台とZoomでつないでの講演会です。

「今日、聞いた話をぜひ覚えて、家族の人に説明してくださいね」という宮崎先生からの語り掛けから、講演会が始まりました。

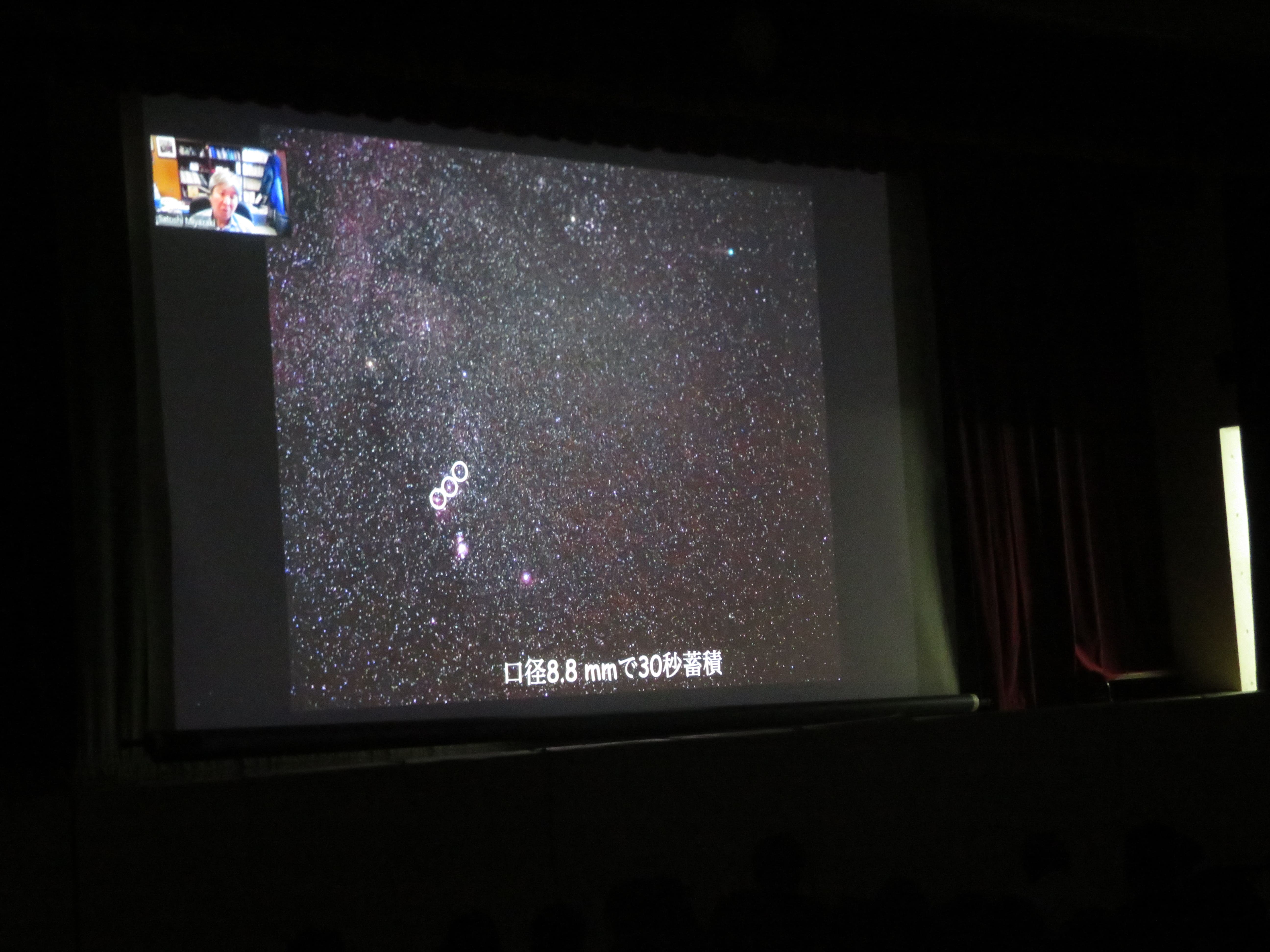

前半は「星の違い」や「よりたくさんの星を見るには?」「もっと暗い星を見るには?」と、星の観測のために、明かりの少ない地域に行くことや機械を使うことで、より多くの星や銀河を見ることができることなどについて、時折生徒たちに問い掛けながら説明してくださいました。そして、ハワイ観測所にあるすばる望遠鏡や、その望遠鏡で観測した星空の写真(天宮図)と動画を紹介し説明してくださいました。

後半では、「なぜハワイで観測・研究を行っているのか?」について、行きやすい高い山があるだけでなく観測場所の気象条件が適している(気流の乱れが少ない)ことなど、丁寧に説明してくださいました。また、銀河の成り立ちについて説明いただくとともに、ら銀河が生まれるメカニズムは分かっていないのでそれを解明するために観測と研究を行っているともお話されていました。

講演会の最後には、「今日の講演で知ったことを、家族に説明してさしあげてください」と語り掛け、同時に「誰かから聞いたことを鵜呑みにするのではなく、疑問に思って自分で考え調べることも大切です」とお話しされました。

生徒たちは、「星と星の間を埋め尽くす無数の銀河や星団」の画像とともに、人の目では見えない夜空の暗いところにも無数の星があること、地球が誕生したころの星の光が現在届いていることなど、壮大な宇宙や天体のお話に真剣なまなざしで聴き入っていました。

高校生では「アカデミックフィールドワークin Hawaii」という理数教育プログラムに参加来ることができます。今回の講演を聞いた生徒たちが、実際に現地で学びを深めてくれることを期待しています。