藤嶺学園藤沢中学校

総合学習~高2大学出張講義~

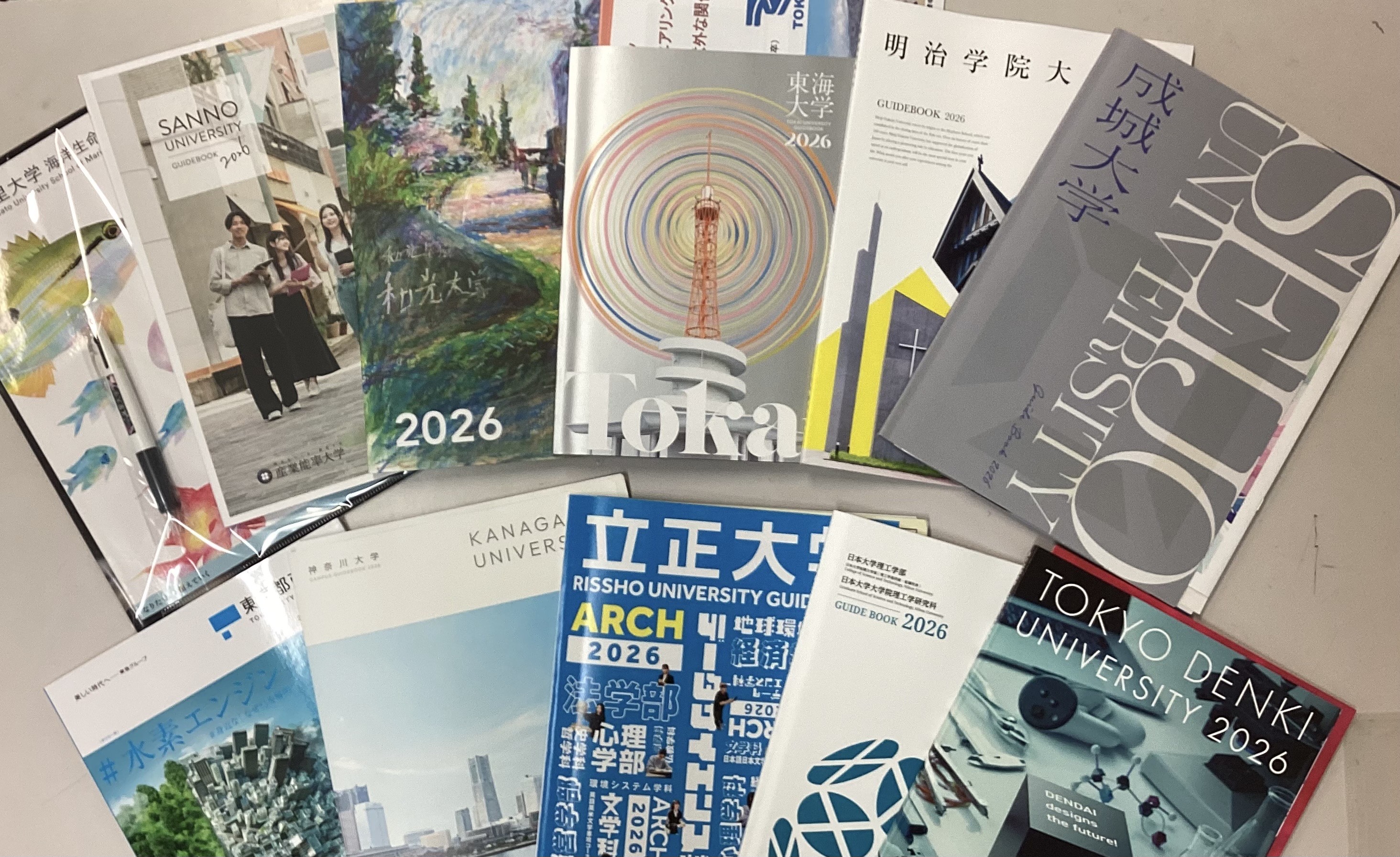

東京・神奈川の大学11校に依頼して、専門の先生方をお招きして、実際に90分間の講義を行っていただきました。生徒たちは、自分の志望する講義を90分間受講した後に、「講義レポート」を作成します。

大学受験を間近に控えた生徒たちには、入ることを最優先目的(偏差値判断)とするのではなく、4年間学びを継続し続けられるアカデミズムの一端に触れること(学問専攻判断)を第一に考えるように伝えております。

以下、生徒の記事を紹介いたします。

『東海大学教授が特別講義 ー 総合学習で未来を考える1日に!!』9月19日、本校にて高校2年生を対象とした総合学習が実施されました。生徒たちは、普段の授業では体験できない「大学の講義」を受ける貴重な1日となりました。この日は、11校の大学から教授の方々をお招きし、生徒は事前に選択したテーマごとに分かれて、90分間の特別講義を受講しました。

私が参加したH22教室では、東海大学 工学部 機械工学科の宮沢康幸教授による「飛行機と蜂の巣の意外な関係」というユニークな講義が行われました。宮沢教授は、「今日は長い時間ずっと話を聞いていると疲れると思うので、大学から車で持ってきた道具を使い、実験を交えながら講義を進めます。」と話し、参加した21名の生徒は熱心に耳を傾けていました。 講義冒頭では、東海大学湘南キャンパスの紹介がありました。キャンパスは東京ディズニーランドとほぼ同じ広さで、文系から理系、スポーツ系まで幅広い学部が設置されています。教授は「機械工学部はキャンパスの一番端にあり、正門から歩くと15分かかり、授業に遅れて泣きながら帰る学生もいる」と、笑いを交えて話されました。

続いて、機械工学科の研究内容について紹介がありました。宮沢教授の専門は、「ろう付け」「はんだ付け」などの接合技術を専門に、金属材料の特性と応用を生かした研究をされています。教授の教え子には、日本機械学会 関東支部の発表で、最優秀賞を受賞した学生がいるそうです。

講義では、飛行機が空を飛ぶための仕組みについても触れられました。エアバスA380は2階建てで約560トンという軽さで、新幹線N700系は10両で約700トンです。飛行機が空を飛ぶには、重量をできるだけ軽くし、揚力が重力を上回ることが必要です。そのため、近年の旅客機では炭素繊維などの軽くて丈夫な素材が使用されています。

実際に、教授が持ってこられた炭素繊維でできた「クロスブーム」が紹介されました。本当は、長さ7メートル、重さ15キロで、男性が簡単に持ち上げられるのですが、車で運ぶのができないので、切断したそうです。この部品を使った実験で、板に生徒が乗っても壊れないことが証明され、生徒たちは驚愕していました。この部品は、卒業生が勤務する企業「JAMCO」から提供をされたもので、「失敗作でもいいから」と頼み、入手したそうです。

さらに、蜂の巣の構造を応用し、教授が作成した「ハニカムサンドウィッチ構造」も紹介されました。ハニカム構造は、中が空洞で軽くて丈夫だという特徴があります。どうやって全体に接着剤を通すかという課題に対し、山折り谷折りの構造を交互に重ねて一気に接着する工夫をされたそうです。

「ろう付け」の映像も紹介され、金属板を接着剤で貼り付け、火で熱して固め、接着部分にのりを垂らすと、自然に内部へ浸透していく様子が映され、生徒たちは見入っていました。また、形状記憶合金を使った実験では、らせん状の針金を棒状に伸ばして80度のお湯に入れると元の形に戻り、生徒たちは盛り上がりました。

最後に、教授は「学ぶことは、興味を持つことが一番大事」と語り、講義終了後も、生徒たちは教授が持参した道具に触れたり、質問をする姿が見られました。 今回の特別講義は、生徒たちにとって「大学で学ぶとはどういうことか」を実感でき、この学びを大学や、就職先でどう生かすか、ヒントを得られる有意義な1日となりました。わざわざ本校にお越しいただき、講義を行ってくれた東海大学の関係者の皆様、工学部機械工学科の宮沢康幸先生、まことにありがとうございました。